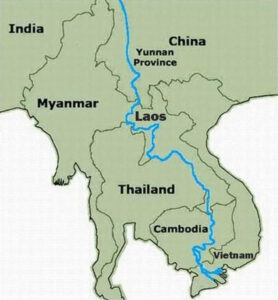

중국을 거쳐 인도차이나반도를 관통하는 메콩강

By L joo at en.wikipedia, 퍼블릭 도메인, wikimedia commons.

거대한 흐름의 시작

메콩강(Mekong River)은 아시아 대륙을 남북으로 가로지르는 거대한 강이다. 이 강은 티베트 고원에서 발원해 중국을 지나 인도차이나반도 5개국(미얀마, 라오스, 태국, 캄보디아, 베트남)을 거쳐 남중국해로 흘러든다. 메콩강의 전체 길이는 보통 약 4,350km로 알려져 있지만, 발원지와 측정 방식에 따라 4,900km 가까이로도 추정된다. 이 때문에 메콩강은 ‘정확한 길이를 단정하기 어려운 강’으로 분류되기도 한다.

중국에서는 이 강을 란창강(Lancang Jiang)이라 부르고, 미얀마에서는 메카웅(Me Khong), 라오스와 태국에서는 매남콩(Mae Nam Khong), 캄보디아에서는 톤레톰(Tonlé Thom), 베트남에서는 쯔우롱강(Sông Cửu Long, “아홉 마리 용의 강”)이라 부른다. 다양한 이름만큼이나 각 나라와 지역의 문화, 종교, 생태, 경제에 메콩강은 서로 다른 방식으로 깊숙이 얽혀 있다.

메콩이라는 이름의 유래

‘메콩(Mekong)’이라는 이름은 태국어와 라오어에서 공통으로 사용하는 “매 남(Mae Nam)”, 즉 ‘어머니인 물’이라는 뜻에서 유래한다. 여기서 ‘매(Mae)’는 어머니, ‘남(Nam)’은 물을 의미하며, 뒤에 붙은 ‘콩(Khong)’은 고유한 강 이름이다. 따라서 ‘매남콩’은 문자 그대로 ‘콩이라는 이름의 어머니 강’이라는 뜻이 된다.

이 강은 단순한 지리적 존재를 넘어, 인류 문명의 태동과도 연관된 공간이다. 메콩강 유역에서는 기원전 수천 년 전부터 벼농사가 이루어졌으며, 청동기 문화와 초기 도시국가의 흔적도 발견된다. 강을 따라 전해진 문화는 불교와 힌두교, 중국의 영향까지 아우르며 독특한 다층적 정체성을 형성해왔다.

라오스 시판돈(Si Phan Don)의 돈뎃(Don Det)에서, 폭풍우가 몰아치기 전 몬순 시기.

By Basile Morin, – Own Work, CC BY-SA 4.0, wikimedia commons.

생태계의 보고

메콩강은 아마존강 다음으로 어류 생물 다양성이 풍부한 강이다. 약 1,200종 이상의 담수어가 서식하며, 그중에는 메콩대형메기(Pangasianodon gigas)와 같은 멸종 위기 대형 어종도 포함된다. 메콩강 유역은 철새의 이동 경로이자 수많은 양서류, 파충류, 희귀 식물들이 공존하는 생태계의 중심지이기도 하다.

특히 캄보디아의 톤레사프 호수는 메콩강과 연결되어 있으며, 우기와 건기에 따라 수위와 방향이 바뀌는 독특한 자연 현상이 나타난다. 이곳은 수산자원이 풍부할 뿐 아니라, 동남아 최대의 담수 어업지로서 수천만 명의 식량과 생계를 지탱하고 있다.

캄보디아 프놈펜시 외곽을 지나는 메콩강 항공사진(2014년)

By Николай Максимович, CC BY 3.0, wikimedia commons.

경제와 개발의 갈등

메콩강은 농업, 어업, 교통, 수력발전 등 다양한 경제 활동의 중심축이자, 광범위한 수자원 개발이 이루어지는 공간이기도 하다. 그러나 이러한 개발은 수십 년 동안 국가 간 갈등과 생태계 파괴 문제를 야기해 왔다.

특히 상류에 위치한 중국은 1990년대 이후 란창강 구간에 대형 댐을 다수 건설해 수위를 조절하고 있으며, 이는 하류 국가들의 수자원 이용과 농업 생산에 큰 영향을 미치고 있다. 라오스, 캄보디아, 태국 등도 자국 내 수력발전소 건설을 추진하며 메콩강의 흐름을 점차 통제하려 하고 있다.

여기에 더해 최근 수십 년간 중하류 지역에서는 고무 플랜테이션이 급속히 확대되고 있다. 이는 외화 수익과 산업 자재 확보를 위한 국가 차원의 전략이자, 국제기업의 투자 흐름과 맞물린 결과다. 하지만 고무나무는 토양 수분을 빠르게 흡수하고, 식생 다양성을 줄이며, 기존의 전통 농업 기반을 해체하는 부작용을 일으킨다.

이러한 수자원 개발과 농업 기반의 전환은 기후환경 변화와 복합적으로 작용하며 하류 지역에도 영향을 미치고 있다. 특히 베트남의 메콩 삼각주는 세계적인 곡창지대 중 하나였지만, 최근에는 수위 하강과 생물 다양성 감소로 위기를 맞고 있다. 생태계와 지역 사회의 지속 가능성은 점점 더 불안정한 상태에 놓이고 있다.

베트남의 메콩 삼각주(Mekong Delta)

By Isabell Schulz, CC BY-SA 2.0, wikimedia commons.

국제 협력의 필요성

이러한 문제를 해결하고자 1995년에는 메콩강위원회(Mekong River Commission, MRC)가 설립되었다. 태국, 라오스, 캄보디아, 베트남이 회원국이며, 중국과 미얀마는 비공식 협력 파트너로 참여하고 있다. 그러나 수계 전체를 아우르는 구속력 있는 협정이 없고, 상류 국가의 영향력이 크기 때문에 실질적인 조율은 여전히 난관에 부딪히고 있다.

최근에는 기후변화와 가뭄, 급속한 도시화, 인구 증가가 메콩강의 지속 가능성을 더욱 위협하고 있다. 이를 해결하려면 단지 국가 간 수자원 분배를 넘어, 생태계 보호, 농업 방식 전환, 지역 공동체 참여 등 복합적인 접근이 요구된다.

흐름이 멈추지 않도록

메콩강은 단지 아시아의 한 강이 아니라, 수천만 명의 생존을 책임지는 생명의 흐름이다. 이 강을 둘러싼 문화와 자연, 역사와 개발의 얽힘은 단순히 ‘국경을 넘는 물’ 이상의 함의를 지닌다. 상류와 하류, 개발과 보존, 국가와 공동체 사이의 균형이 깨질 때, 가장 먼저 타격을 입는 것은 언제나 그 물에 의존해 살아가는 사람들이다.

끊임없이 흐르는 메콩강은 우리가 앞으로 어떤 결정을 내리느냐에 따라 그 모습과 운명을 달리하게 될 것이다. 이 강을 지키는 일은 단순한 보존의 문제가 아니라, 아시아 공동의 미래를 설계하는 선택이기도 하다.