3%의 소중함

지구는 ‘푸른 행성’이라 불린다. 위성 사진에서 보이는 광활한 푸른빛은 모두 바다의 색이다. 그러나 이 풍요로움은 착시다. 지구 전체 물의 97%는 바닷물이며, 인간이 직접 마실 수 있는 담수(freshwater)는 단지 3% 남짓이다. 그중에서도 실제로 식수로 이용할 수 있는 물은 1%에 불과하다. 나머지는 대부분 빙하나 심층 지하수처럼 인간의 손이 닿기 어려운 형태로 존재한다.

담수와 식수

담수는 염분 농도가 0.05% 미만(0.5‰, 500 ppm 이하)인 물을 말한다. 이는 바닷물처럼 짠맛을 내지 않으며, 대부분 빙하의 해빙수나 빗물, 혹은 이들이 스며든 지하수로부터 비롯된다.

하지만 담수가 모두 마실 수 있는 것은 아니다. 인간이 직접 섭취할 수 있으려면 ‘식수(potable water)’로서의 조건을 충족해야 한다. 즉, 단순히 짜지 않은 물이 아니라, 인체에 안전한 화학적·생물학적 상태를 갖추어야 한다는 뜻이다.

식수의 조건

식수는 단순히 갈증을 해소하는 물이 아니라, 생명을 유지하는 기반이다. 그렇기에 일정한 기준이 요구된다. 무엇보다 물은 무색·무취·무미여야 하며, 맑고 투명한 외관을 지녀야 한다. 감각적으로 이질감이 느껴지는 물은 대개 오염의 징후를 품고 있다.

그러나 외관만으로는 충분하지 않다. 물속에는 인간의 눈에 보이지 않는 미생물, 기생충, 그리고 중금속이나 유기 화합물 같은 화학적 오염원이 존재할 수 있다. 이들이 일정 농도를 넘어서면 건강에 위해를 끼친다. 따라서 식수로 분류되기 위해서는 이러한 유해 요소들이 국제기준(예: WHO 수질 가이드라인) 이하로 관리되어야 한다.

순환하는 담수

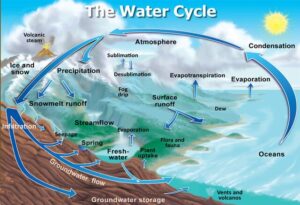

담수는 고정된 자원이 아니라 순환하는 물이다. 바다에서 증발한 수증기가 구름을 이루고, 비로 내리며, 다시 강과 호수, 지하수로 스며든다. 이 순환은 기후를 조절하고, 생태계를 유지하며, 생명체의 물질대사를 가능하게 한다.

비 한 방울이 대기를 떠돌다 강물이 되고, 다시 바다로 돌아가는 과정은 단순한 자연현상이 아니라 지구가 스스로를 유지하는 리듬이다. 담수는 그 리듬의 중심에 서 있다.

물 순환 다이어그램

By John Evans and Howard Periman, Public Domain, wikimedia commons.

한정된 자원

인류는 기술을 통해 많은 것을 극복해왔지만 물만큼은 대체가 불가능하다. 인구 증가와 산업화, 기후 변화는 담수 자원의 불균형을 심화시키고 있다. 어떤 지역은 풍부한 강수로 넘쳐나지만, 다른 지역은 극심한 가뭄과 오염에 시달린다.

이를 해결하기 위해 각국은 해수 담수화, 빗물 재활용, 지하수 관리 등의 방안을 모색하고 있다. 하지만 근본적인 해답은 기술 이전에 물의 순환을 이해하고, 낭비를 줄이는 태도에 있다.

마무리하며

지구에는 물이 풍부해 보이지만, 그 대부분은 바닷물이다. 인간이 직접 마실 수 있는 담수는 그중 극히 일부에 불과하다. 우리는 이 작은 비율의 물에 의존해 생명을 유지하고, 농사를 짓고, 도시를 이룬다.

담수는 우리 곁에 늘 넉넉해 보이지만 실제로는 한정된 자원이다. 식수로 걸러진 한 잔의 물 뒤에는 긴 시간과 복잡한 순환의 과정이 숨어 있다. 그래서 담수는 단순한 자원이 아니라 우리가 조심스럽게 다뤄야 할 생존의 조건이다.