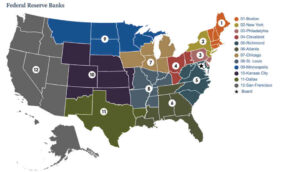

연방준비제도 12개 관할구역 지도

By US Federal Reserve, Public Domain, wikimedia commons.

연방준비제도

미국 경제의 움직임을 좌우하는 가장 중요한 기관 중 하나가 바로 연방준비제도(Federal Reserve), 흔히 “연준”이라 불리는 중앙은행이다. 연준은 단순한 은행이 아니라 미국 전역에 걸쳐 있는 12개 지역 연방준비은행, 이사회를 포함한 여러 위원회, 자문 기구들로 구성된 방대한 시스템이다.

1913년, 미국은 반복되는 금융 공황에 대응하기 위해 연방준비제도법(Federal Reserve Act)을 제정했다. 1907년 금융 공황을 비롯한 위기들은 단일하고 안정적인 중앙은행의 필요성을 절실히 드러냈고, 그 결과 연준이 탄생했다. 출범 초기의 목표는 금융 위기 시 은행을 보호하고 신뢰를 회복하는 것이었지만, 시간이 흐르면서 연준의 역할은 훨씬 더 확장되었다.

연준의 핵심 기능

오늘날 연준의 가장 중요한 기능은 통화정책(Monetary Policy)을 통해 경제를 조율하는 것이다. 여기에는 두 가지 상충하는 목표가 있다. 첫째는 최대 고용을 보장하는 것이고, 둘째는 물가 안정을 유지하는 것이다. 연준은 경기 침체기에 돈을 풀어 고용을 늘리고, 반대로 과열된 경기에서는 돈을 조여 물가 상승을 억제한다.

이 과정에서 가장 잘 알려진 기구가 바로 이사회(Board of Governors)의 7명 이사와 5명(뉴욕은 상설)의 지역 연방준비은행 총재로 구성된 연방공개시장위원회(FOMC)다. FOMC는 연 8차례 모임을 통해 기준금리를 결정하고, 금융시장의 유동성을 조절한다.

또한 연준은 단순히 돈의 양만 관리하는 것이 아니라, 은행과 금융기관을 감독하고, 소비자의 신용권리를 보호하는 역할도 맡고 있다. 진실한 대출법, 평등 신용 기회법, 주택담보대출 공개법과 같은 법률은 모두 연준이 집행하는 신용 보호 장치다. 이를 통해 은행과 정부, 은행과 소비자, 그리고 은행 상호 간의 관계가 안정적으로 유지되도록 관리한다.

워싱턴 D.C. 포기바텀에 위치한 메리너 S. 에클스 빌딩(연방준비제도 이사회 건물)

By AgnosticPreachersKid – Own work, CC BY-SA 3.0, wikimedia commons.

위기 속의 연준, 2008년 금융 위기 사례

연준의 존재감이 가장 강하게 드러난 순간 중 하나는 2008년 세계 금융 위기였다. 리먼브라더스 파산으로 촉발된 위기 속에서 연준은 단순한 규제 기관을 넘어 최후의 대부자(lender of last resort) 역할을 자처했다. 막대한 유동성을 시장에 공급하고, 은행과 기업들이 단기 신용을 확보할 수 있도록 새로운 대출 기구를 도입했는데, 그중 일부는 대공황 이후 처음으로 시행된 것이었다.

이러한 적극적 개입은 단기적으로는 위기 확산을 막는 데 성공했지만, 동시에 “연준이 경제를 지나치게 좌우한다”는 비판도 불러왔다. 과도한 유동성 공급이 장기적으로는 인플레이션을 초래할 수 있다는 우려가 지금도 이어지고 있다.

연준을 바라보는 시각

연준은 단순히 금융 시스템을 유지하는 기관이 아니라, 미국 경제의 성패를 좌우하는 실질적 조정자다. 따라서 연준이 내놓는 정책과 발언은 금융시장은 물론 세계 경제 전체에 파급력을 미친다. 금리 한 번의 조정이 전 세계 주식시장과 환율, 그리고 각국의 통화정책까지 흔들 수 있는 이유가 바로 여기에 있다.

물론 연준의 권한과 개입 범위에 대해 논란은 여전하다. 적극적인 경기 개입이 불가피하다는 시각과, 오히려 시장의 자율적 조정 기능을 훼손한다는 비판이 공존한다. 하지만 분명한 사실은 연준의 움직임을 주시하는 것이 현대 경제를 이해하는 가장 중요한 출발점 중 하나라는 점이다.

마무리하며

연방준비제도는 100년이 넘는 세월 동안 미국 경제의 안전판 역할을 해왔다. 위기 속에서는 최후의 대부자가 되고, 평상시에는 보이지 않는 곳에서 경제의 균형을 맞추는 조정자로서 기능한다. 우리가 매일 접하는 금리, 대출, 물가와 같은 생활 경제의 요소들도 결국 연준의 결정과 맞닿아 있다.

따라서 연준을 이해한다는 것은 단순히 미국의 중앙은행을 아는 차원을 넘어, 세계 경제의 흐름을 읽는 중요한 열쇠를 쥐는 것과 같다.