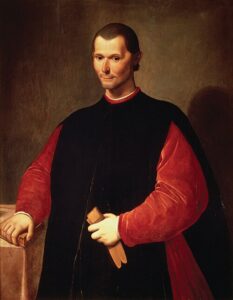

산티 디 티토가 그린 마키아벨리 초상화, wikimedia commons.

서론: 냉철한 현실 정치의 상징

니콜로 마키아벨리(Niccolò Machiavelli, 1469–1527)는 정치라는 세계에서 ‘냉혹한 현실주의’를 상징하는 인물로 알려져 있다. 권력을 유지하기 위해 필요한 교활함과 전략을 강조한 그의 사상은 지금까지도 많은 논쟁을 불러온다. 그가 남긴 《군주론(The Prince)》은 시대를 초월해 정치인과 사상가들에게 깊은 영향을 미쳤다.

피렌체가 낳은 정치철학자

마키아벨리는 1469년 이탈리아 피렌체(Florence)에서 태어났다. 그의 아버지는 변호사로서 명문가 출신이었지만 경제적으로 넉넉하진 않았다. 당시 르네상스 절정기의 이탈리아는 정치적으로 수많은 소국으로 분열된 상태였다. 문화적으론 찬란했지만, 프랑스·스페인·영국 같은 통일 국가들에 비해 군사와 정치 면에서 크게 뒤처져 있었다.

1498년, 29세에 피렌체 공화국 제2서기관으로 발탁된 마키아벨리는 외교와 군사 정책을 담당하며 유럽 각국을 오갔다. 그러나 1512년, 메디치 가문의 복귀로 공화국이 무너졌고, 그는 관직에서 해임되었다. 이듬해 반란 음모에 연루됐다는 혐의로 체포되어 고문을 받았지만 무죄로 석방되었다. 이후 그는 피렌체 인근 산 카시아노(San Casciano)로 은퇴했다.

《군주론》의 탄생과 논란

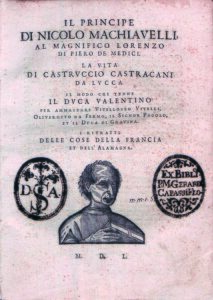

은퇴 후 마키아벨리는 여러 저서를 집필했다. 《군주론》도 이때 저술된 책들 가운데 하나로, 오늘날까지 지속적인 영향을 미치고 있다. 이 책은 새로운 정책을 제안하기보다, 성공한 군주들이 실천해 온 권력 유지의 방법을 체계적으로 정리했다는 점에서 독창적이다. 마키아벨리는 인간의 본성과 정치의 냉혹함을 직시했다.

그는 군주가 사랑받는 것보다 두려움을 유발하는 편이 훨씬 안전하다고 강조했다. 인간은 본질적으로 이기적이며, 사랑은 쉽게 배반당하지만 두려움은 처벌의 공포로 오래 유지된다는 것이다. 또한 군주는 국민의 신뢰를 지키는 것이 자신의 이익을 해칠 때는 약속을 지키지 않아도 된다고 주장했다.

이런 시각은 기존의 윤리·도덕 중심 정치철학과 선을 긋는다. 플라톤(Plato)이나 성 아우구스티누스(St. Augustine)가 이상적 국가와 도덕을 논했다면, 마키아벨리는 ‘현실’을 논했다. 그의 저서는 군주가 어떻게 행동해야 하는지가 아닌, 실제로 권력을 쥔 자들이 어떻게 행동하는지를 분석했다.

1532년 판 《군주론》 표지, BNCF, wikimedia commons.

독재자의 교과서인가, 냉정한 현실론인가

《군주론》은 종종 ‘독재자의 지침서’라는 비판을 받는다. 하지만 마키아벨리 본인은 오히려 공화정을 지지했으며, 이탈리아의 분열과 약함을 안타까워했다. 그는 강력한 지도자가 국가를 통합하고 외세를 몰아내길 원했다. 그럼에도 그의 조언은 냉정하고 때론 비윤리적으로 들릴 수 있다.

예를 들어, 마키아벨리는 군주가 필요한 잔혹함은 한 번에 끝내야 하고, 혜택은 조금씩 나눠줘야 백성이 감사함을 느낀다고 말했다. 권력을 유지하기 위한 불편한 진실을 가감 없이 드러낸 것이다.

이런 현실주의는 고대부터 성공한 지도자들이 실천해 온 전략을 체계적으로 정리한 결과였다. 그는 고대 역사를 분석해 권력 유지의 본질을 통찰했고, 체사레 보르자(Cesare Borgia) 같은 동시대 인물에게서도 교훈을 이끌어냈다.

마키아벨리의 오늘, 그리고 오해

마키아벨리의 이름은 종종 교활함과 속임수의 대명사로 쓰인다. 그의 저서를 악마화하거나, 그가 권력 지향적 위선자였다고 비난하는 경우도 많다. 그러나 흥미롭게도 정작 마키아벨리 자신은 이상주의적 성향을 띠었으며, 실제 권력의 세계에선 크게 성공하지 못했다.

그의 냉혹한 현실 인식은 정치적 윤리를 무시한 것이 아니다. 오히려 ‘현실 속 권력’과 ‘도덕적 이상’의 괴리를 날카롭게 드러낸 것이다. 《군주론》은 독재를 조장하기 위한 책이 아닌, 당시 혼란스러운 이탈리아의 현실을 극복하기 위한 처방에 가까웠다.

나폴레옹(Napoleon)이 베개 밑에 《군주론》을 두고 잤다는 이야기는 상징적이다. 권력의 정점에 선 자들도 현실을 직시할 필요성을 마키아벨리의 글을 통해 배웠다는 뜻이다. 히틀러나 스탈린 같은 독재자들도 그의 책을 참고했다고 하지만, 그것이 곧 마키아벨리의 본래 의도는 아니었을 것이다.

결론: 근대 정치철학의 출발점

오늘날 ‘마키아벨리즘(Machiavellianism)’은 부정적인 뉘앙스를 품고 있다. 그러나 정치와 권력의 본질을 직시하는 그의 통찰은 무시하기 어렵다. 이상론과 도덕을 넘어, 인간 사회의 실제 모습을 분석한 그의 사상은 현대 정치학과 국제관계론에 깊숙이 녹아 있다.

마키아벨리는 단순히 권모술수를 옹호한 철학자가 아니다. 그는 ‘세상이 어떻게 돌아가는가’를 날카롭게 통찰했고, 이를 기반으로 권력의 현실을 드러낸 이탈리아 르네상스의 냉철한 지성이다.