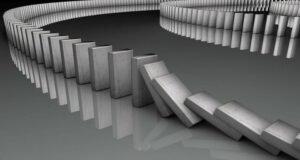

돌 하나를 던졌을 뿐인데, 물 위에 번진 파문은 멀리까지 퍼져나간다.

그리고 어느 순간, 그 물결은 다시 나에게 닿는다. 카르마는 그런 것이다.

눈에 보이지 않지만 사라지지 않는 작용의 흔적

카르마의 원의미: 행위, 그리고 작용

‘카르마(Karma)’는 산스크리트어로 ‘행위’를 의미한다. 현대에는 흔히 ‘업보’나 ‘운명’처럼 결과 중심의 개념으로 이해되지만 카르마는 본래 행위 자체를 뜻한다. 이 행위는 단순한 물리적 행동만이 아니라 생각, 말, 의도까지 포함한다. 카르마는 내가 세상에 던지는 모든 작용이며, 그 작용이 다시 나에게 되돌아오는 구조다.

카르마는 종교적 전통과 시대에 따라 다르게 이해되어 왔다. 힌두교에서는 카르마를 과거의 행위가 현재를 만들고, 그 결과가 다시 윤회의 사슬을 이어가는 결과 중심적 개념으로 본다. 이때 중요한 것은 행위가 낳는 결과이며, 해탈(모크샤)은 바로 이 결과의 사슬을 끊는 데 있다.

반면, 불교에서는 카르마를 행위 자체로 본다. 과거의 업보에 얽매이기보다는 지금 이 순간 내가 짓는 행위가 삶의 고통을 만들어간다는 행위 중심적 해석이다. 불교의 연기법에 따르면 모든 것은 원인과 조건에 따라 생겨나며, 올바른 행위를 통해 업을 소멸하고 열반에 이를 수 있다.

서구에서는 카르마가 종종 “남에게 한 대로 자신에게 돌아온다”는 도덕적 인과율로 받아들여진다. 이는 원래의 종교적 의미에서 벗어나, 삶의 도덕적 균형을 맞추려는 문화적 해석에 가깝다.

현대 심리학에서도 카르마는 흥미로운 방식으로 응용된다. 우리의 생각과 행동이 반복되며, 결국 삶의 결과를 형성한다는 점에서, 카르마는 습관적 행위의 축적으로 이해되기도 한다. 인지 행동 치료에서는 우리가 어떤 생각을 하고, 어떤 행동을 반복하느냐에 따라 삶의 방향이 달라진다고 본다.

행위와 결과는 분리될 수 없는가? – 동서양 윤리 비교

서양 윤리학에서 행위와 결과는 자주 분리되어 논의된다. 칸트의 의무론은 행위의 동기와 의지를 중요시하며, 결과는 도덕적 판단의 기준이 아니다. 반면에 공리주의는 결과의 최대 행복을 기준으로 삼아 행위의 옳고 그름을 판단한다.

카르마는 이 둘을 나누지 않는다. 행위는 이미 결과를 포함한다. 내가 어떤 행위를 하는 순간 그 결과는 내 삶 속에서 다양한 형태로 드러난다. 행위는 나를 만든다. 카르마는 ‘좋은 일 하면 좋은 일이 생긴다’는 단순한 공식이 아니라, 삶을 살아가는 방식에 대한 철학이다.

시간을 다시 묻다 – 카르마와 선형적 시간의 해체

우리는 시간을 보통 과거 → 현재 → 미래로 나누어 이해한다. 그러나 카르마는 이 선형적 시간구조를 따르지 않는다. 현재의 행위는 미래를 만들 뿐 아니라 과거를 새롭게 해석하게 한다. 어떤 사람은 과거의 아픔을 통해 성장하고, 그 아픔이 삶의 의미가 되기도 한다. 행위는 시간의 흐름 속에 고정되지 않는다.

불교에서 말하는 연기(緣起)는 모든 것이 상호의존적이며, 고정된 실체가 없다는 뜻이다. 원인과 결과의 경계는 흐릿하다. 지금 이 순간의 선택이 곧 과거의 나를 다시 만들고, 미래의 나를 형성한다.

심리학, 습관, 그리고 현대적 업

인지 행동 치료(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)는 1960~70년대 아론 벡(Aaron T. Beck)과 앨버트 엘리스(Albert Ellis) 등에 의해 발전된 심리치료 이론으로, 인간의 생각(인지)이 감정과 행동을 형성하고, 그 반복이 결국 삶의 방향을 결정한다는 구조를 전제로 한다.

예를 들어, “나는 항상 실패한다”는 자동적 사고는 좌절감이라는 감정을 낳고, 도전을 회피하는 행동으로 이어진다. 이 반복은 실제로 실패할 가능성을 높이며, 결과적으로 자기충족적 예언이 된다. 이와 같은 자동적 사고는 종종 인지 왜곡(cognitive distortion)을 동반하며, 현실을 지나치게 부정적으로 해석하게 만든다.

이런 구조는 반복되는 생각과 행동이 ‘나’라는 존재를 구성한다는 점에서, 카르마가 말하는 행위의 누적과 작용과도 맞닿아 있다. 심리학이 말하는 습관, 즉 되풀이되는 무수한 작은 선택들이 우리 삶의 결과를 형성한다는 점에서, 카르마를 과거의 업보가 아닌 지금 이 순간의 패턴으로 새롭게 해석할 수 있다.

결국, “습관이 곧 업이다”라는 말처럼 카르마는 우리 안에 새겨진 운명이 아니라, 우리가 지금 만들어가고 있는 자아의 작용이라 할 수 있다.

카르마는 나를 묶는가, 자유롭게 하는가?

카르마는 종종 숙명론으로 오해된다. ‘이미 정해진 업보를 살아간다’는 생각은 인간의 자유의지를 부정하는 듯 보인다. 그러나 카르마는 오히려 자유를 말한다. 내가 지금 어떻게 행동하느냐에 따라 나의 삶은 언제든 바뀔 수 있다.

카르마는 남을 판단하는 기준이 아니다. 타인의 고통을 보며 “그건 네 업이다”라고 말하는 순간, 카르마는 폭력이 된다. 카르마는 오직 나 자신을 위한 철학이다. 삶의 모든 순간에 내가 어떤 태도를 취할지, 어떤 행동을 할지에 대한 책임의 언어다.

맺음말

카르마는 신비로운 운명의 법칙이 아니다. 카르마는 지금 이 순간, 내가 세상과 나에게 어떤 작용을 하는지에 대한 질문이다. 결과는 알 수 없다. 그러나 행위는 선택할 수 있다.

그리고 그 선택이 곧 나의 삶을 만들어간다.