16세기 ‘아랍 문화’를 낭만화한 〈다마스쿠스에서의 사절단 영접〉(1511)

By Follower of Gentile Bellini, Public Domain, wikimedia commons.

오리엔탈리즘의 문제의식

에드워드 사이드(Edward W. Said)의 《오리엔탈리즘》(Orientalism)은 서구가 동양을 어떻게 바라보고 말해왔는지에 대한 비판적 성찰이다. 사이드에게 오리엔탈리즘은 단순히 동양을 연구하는 학문이 아니라, 서구가 동양을 규정하고 고정된 이미지로 재현해온 거대한 담론(discourse) 체계였다.

동양은 언제나 스스로 말하지 못한 채, 서구의 언어와 상상력 속에서만 존재했다. 그 결과 동양은 비합리적이고 정체된 사회, 신비롭지만 낙후된 세계로 묘사되었고, 서구는 그와 대조적으로 합리적이고 진보적인 문명으로 자리매김할 수 있었다.

지식과 권력의 결합

사이드는 미셸 푸코(Michel Foucault)의 담론 개념을 차용해, 오리엔탈리즘을 단순한 지식이 아니라 권력과 결합된 체계로 본다. 동양에 대한 연구와 묘사는 곧 식민지 지배와 연결되었다. 지식은 제국주의 권력을 뒷받침했고, 학문은 지배의 실천으로 기능했다. 대표적 사례가 1798년 나폴레옹 보나파르트(Napoleon Bonaparte)의 이집트 원정이었다.

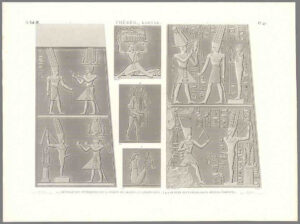

『이집트지』(1820). 나폴레옹 이집트 원정에 동행한 학자들의 조사와 연구를 집대성한 기록물

By Charles-Joseph Panckoucke, Public Domain, wikimedia commons.

나폴레옹은 군대와 함께 수십 명의 학자와 과학자를 파견해 이집트를 조사하고 기록하게 했고, 이 작업은 방대한 『이집트지』(Description de l’Égypte)로 결실을 맺었다. 이 책은 학문적 성취인 동시에 이집트를 분류하고 통제하기 위한 지배의 도구였다. 동양을 설명하는 순간, 그것은 이미 통치 가능한 대상으로 변해버린 것이다.

동양의 재현과 고정된 이미지

서구 담론 속에서 동양은 반복적으로 특정한 이미지로 재현되었다. 사막과 오아시스, 하렘과 춤추는 여인, 신비롭지만 폭력적인 종교, 스스로 통치할 수 없는 전제적 정치 구조가 그것이다. 이러한 이미지는 동양 사회의 복잡성과 다양성을 지워버리고, 서구가 원하는 방식으로 단순화했다.

프랑스 언어학자 에르네스트 르낭(Ernest Renan)은 셈족 언어가 구조적으로 단순하여 창조적 사유에 적합하지 않다고 주장하며 아랍인을 본질적으로 열등한 인종으로 규정했다. 이는 학문적 권위를 입은 편견이었으며, 오리엔탈리즘 담론을 강화했다. 또 다른 인물인 실베스트르 드 새시(Silvestre de Sacy)는 아랍어 연구를 제도화했는데, 그의 제자들이 식민 행정관으로 진출하면서 학문은 곧바로 제국 통치의 기술로 이어졌다.

오리엔탈리즘과 제국주의

이런 오리엔탈리즘 담론은 제국주의 지배를 정당화하는 논리로 작동했다. 동양은 스스로 통치할 능력이 없으므로 서구의 지도가 필요하다는 전제가 자연스럽게 자리 잡았다. 대표적인 사례가 영국의 인도 통치였다.

인도에서 활동한 법관이자 언어학자인 윌리엄 존스(Sir William Jones)는 산스크리트어 연구와 함께 마누 법전(Manusmriti)을 번역해 영국 관리들이 식민지 통치에 활용할 수 있게 했다. 이는 인도의 전통을 존중한다는 명분을 갖고 있었지만, 실제로는 인도를 외부의 언어로 규정하고 지배 가능한 대상으로 만드는 과정이었다.

인도 사회를 언어학적으로, 법적으로 분류하고 체계화하는 순간 그것은 제국 행정의 자료가 되었고, 학문은 단순한 탐구가 아니라 제국주의의 손발이 되었다.

현대 미국과 오리엔탈리즘의 연속

다마스쿠스에서의 기도하는 무슬림들

By Dr. Ondřej Havelka (cestovatel), CC BY-SA 4.0, wikimedia commons.

사이드는 오리엔탈리즘이 과거 제국주의 시대에만 머물지 않는다고 본다. 20세기 이후 미국은 중동에서 새로운 형태의 오리엔탈리즘을 재생산했다. 석유 이해관계, 팔레스타인 문제, 냉전 구도 속에서 중동은 위험하지만 관리해야 할 지역으로 묘사되었다.

언론과 대중문화는 아랍인을 테러리스트, 독재자, 광신적 종교인으로 반복적으로 그려냈다. 이러한 이미지는 과거 유럽이 동양을 전제적이고 폭력적인 사회로 묘사했던 전통과 이어져 있으며, 오리엔탈리즘이 여전히 현재의 정치와 문화 속에서 살아 있음을 보여준다.

리뷰: 의의와 한계

《오리엔탈리즘》은 지식이 결코 중립적이지 않음을 보여주었다. 학문, 문학, 정치 담론이 어떻게 제국주의 지배와 얽혀왔는지 밝힘으로써 탈식민주의 연구의 출발점이 되었다. 동양을 스스로 말하지 못하는 타자로 만든 서구의 시선을 폭로했고, “누가 말하는가, 어떤 권력 관계 속에서 말하는가”라는 질문을 학문 전반에 던졌다.

그러나 책은 실제로 중동·이슬람에 편중되어 있고, 동양 전체를 다룬다고 하기에는 범위가 제한적이다. 《오리엔탈리즘》은 사실상 이슬람학과 중동학에 대한 비판에 가깝다. 그렇지만 이러한 편중 자체가 아이러니하게도 ‘동양’이라는 범주가 서구의 필요에 의해 어떻게 선택적으로 구성되었는지를 드러내는 사례로 볼 수도 있다.

또한 서구 내부의 다양한 목소리를 지나치게 하나의 권력 담론으로 묶었다는 지적도 있다. 그럼에도 불구하고 이 책이 던진 문제의식은 여전히 유효하다. 세계화 시대에도 특정 지역과 문화를 고정된 이미지로 소비하는 방식은 여전하며, 그 과정에서 권력의 불균형은 지속된다. 《오리엔탈리즘》은 그 편견의 뿌리를 성찰하게 하고, 학문과 문화가 어떻게 권력과 얽히는지 끝없이 질문하게 하는 고전이다.