기록의 필요에서 탄생된 문자

인간은 오래전부터 동굴 벽화나 기호를 통해 의사소통을 시도해왔다. 그러나 이들은 대체로 구체적인 언어체계를 반영하지는 않는다. 언어학적 정의에 따르면 문자는 음성 언어를 체계적으로 기록할 수 있는 기호체계를 의미하며, 단순한 그림이나 상징과는 구분된다.

본격적인 문자의 등장은 사회구조의 복잡화와 깊은 관련이 있다. 농업, 도시의 출현, 그리고 세금과 자원분배 같은 요소들은 정확한 기록과 관리의 필요를 낳았다. 구두 전달에 의존하던 사회는 결국, 기억이 아닌 문자 기반의 사회로 나아가게 된다.

설형문자와 상형문자, 문명의 기록 도구

현재까지 가장 오래된 문자체계로 널리 인정되는 것은 수메르의 설형문자와 이집트의 상형문자다.

수메르 초기(기원전 2900-2340년)의 설형 문자 점토판, 루브르박물관.

By Gary Todd from China, CC0, wikimedia commons.

수메르인들은 기원전 3200년경, 오늘날의 이라크 남부 지역에서 설형문자(cuneiform)를 발명했다. 이 문자는 점토판 위에 쐐기 모양의 기호를 새겨 정보를 기록했으며, 초기에는 곡물이나 자산을 표시하는 표의문자(pictograph)에서 출발해, 점차 음절문자(syllabary)로 발전했다. 이를 통해 복잡한 문장과 서사를 표현할 수 있게 되었고, 법률, 문학, 종교에 이르기까지 다양한 영역에서 활용되었다.

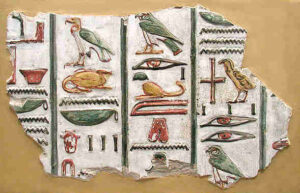

고대 이집트 세티 1세(통치 BC 1294 또는 1290-1279) 무덤 상형문자 벽 조각, 대영박물관

By unknown Egyptian scribe, Copyrighted free use, wikimedia commons.

거의 같은 시기, 고대 이집트에서는 상형문자(hieroglyph)가 등장했다. 상형문자는 형태적으로는 그림 문자처럼 보이지만, 실제로는 소리와 의미를 동시에 표현할 수 있는 복합 문자 체계였다. 이는 단지 장식적 수단이 아니라 종교 의례, 행정 문서, 무덤의 비문 등 다양한 실용적 목적에 사용되었다.

중국 문자 계통의 출발, 갑골문자

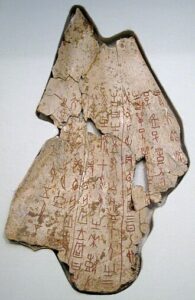

상 왕조 후기 무정왕 시기, 빈(賓) 계열 점복관 정(爭)의 점복 기록을 담은 갑골문

By BabelStone, CC BY-SA 3.0, wikimedia commons.

문자의 독자적 기원은 동아시아에서도 나타났다. 기원전 13세기경, 중국 상(商) 왕조 후기에 사용된 갑골문자(甲骨文字)는 한자 계통의 시초로 알려져 있다. 거북 껍질이나 소의 어깨뼈에 새겨진 이 문자들은 주로 제왕이 제사를 지내기 전 신의 뜻을 묻는 점복 기록에 사용되었다.

비록 목적은 제한적이었지만, 그 표현 방식은 이미 완전한 문자체계에 가까웠다. 인명, 지명, 날짜, 질문과 결과 같은 문장 구조가 확인되며, 현대 한자의 직접적인 전신으로 평가된다. 이처럼 갑골문자는 동아시아에서 문자가 실용적으로 정착된 대표적인 사례다.

인더스 문명의 기호는 ‘문자’일까?

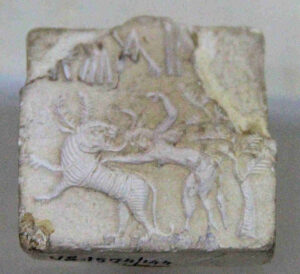

격투 장면과 해독되지 않는 기호가 새겨진 하라파 인더스 문명 인장

By Gary Todd, CC0, wikimedia commons.

흥미로운 예외로, 인더스 문명(Indus Valley Civilization)에서 발견된 기원전 약 3500년경의 토판(inscribed seals)들이 있다. 이들은 수메르 문자보다 약간 앞선 시기에 만들어졌지만 그 의미는 여전히 불확실하다.

해당 기록은 짧고 반복적인 기호로 구성되어 있고, 기호 해독에 결정적인 이중 언어 병기 자료(예: 로제타석)도 존재하지 않는다. 물론 일부 주장처럼 문자일 가능성을 전혀 배제할 수는 없지만, 현재로서는 그것이 문자 체계인지, 단순한 상징 배열인지조차 명확하지 않다.

문자의 등장은 곧 역사 시대의 시작

문자의 출현은 단순한 기술 발명이 아니라, 인류문명의 결정적 전환점이었다. 말은 순간에 사라지지만, 문자는 기억을 넘어 세대를 잇는 기록을 가능하게 했다.

수메르의 쐐기문자, 이집트의 상형문자, 고대 중국의 갑골문자 – 이들은 모두 그 첫 장을 연 도구였다. 인간은 문자를 통해 시간을 뛰어넘는 사회적 기억을 후대에 남겼고, 그렇게 우리는 문자 이전과 이후의 세계를 구분하게 되었다.