농민의 ‘로봇’, 땅 대신 노동을 바치다

오늘날 ‘로봇(robot)’이라는 단어는 인공지능, 자동화, 첨단 기술을 상징한다. 그러나 이 단어의 뿌리는 훨씬 더 오래전, 기계가 아닌 인간의 육체노동에 닿아 있다.

19세기까지 중앙유럽, 특히 오스트리아-헝가리 제국 전역에는 로봇(robot)이라는 제도가 존재했다. 이 제도에서 땅을 소유한 영주는 일부를 농민들에게 분배했지만, 그 대가로 농민은 일정 기간 영주의 토지를 무상으로 경작해야 했다. 땅을 많이 받은 농민일수록 더 오랜 기간 ‘로봇’을 수행해야 했다. 여기서 ‘로봇’은 단순한 명사가 아니라, 의무적 노동 자체를 뜻하는 실질적 개념이었다.

이 표현은 체코어 robota, 즉 ‘강제노동’ 혹은 ‘부역’에서 유래했다. 농민은 자신이 경작하는 땅 위에서조차 완전한 자유를 누리지 못했다. 이 체계는 농노제의 변형이자, 중앙유럽 봉건질서의 핵심 중 하나였다.

사라진 제도, 남겨진 단어

‘로봇’ 제도는 1848년, 격렬한 혁명과 개혁의 물결 속에서 공식적으로 폐지됐다. 그러나 단어는 살아남았다. 당시 영어권에서도 일부 문헌에 ‘로봇’이 등장하는데, 이는 첨단 기술과는 무관했다. 1854년, 한 오스트리아 귀족은 이렇게 탄식한다.

“로봇이 폐지돼 더는 노동력을 구할 수 없다. 내 소작농들이 이제 내 땅을 자기들 땅이라 주장하며 경작하고 있다.”

이때의 ‘로봇’은 순수하게 봉건적 강제노동을 가리킨다. 영어권에는 ‘로봇’과 유사한 제도로 인덴처드 레이버(indentured labour)가 있었다. 이는 일정 기간 동안 사실상 계약 노예 상태로 노동을 제공하는 제도다. 계약 종료 전까지 노동자는 자유를 제한받았다.

인덴처드 계약과 이빨 자국

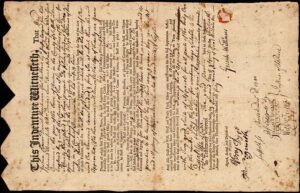

1740년 작성된 톱니 절단 법적 문서 (출처: Boston Public Library)

‘인덴처드(indentured)’라는 말은 어원상 이빨 자국을 의미한다. 중세 유럽의 문맹 사회에서 계약을 구분하기 위해, 문서를 울퉁불퉁 지그재그로 잘랐다. 각자의 계약서를 맞대어 이빨 모양의 자국이 정확히 일치해야 진본임을 인정받을 수 있었다.

따라서 ‘인덴처드 노동자’는 법적으로 구속된 계약에 따라 정해진 노동을 수행해야 했고, 계약이 파기되거나 만료되면 비로소 자유를 되찾았다.

기계로 다시 태어난 ‘로봇’

1920년, 체코 극작가 카렐 차펙(Karel Čapek)은 미래를 배경으로 한 연극 R.U.R.(Rossum’s Universal Robots)을 발표한다. 이 작품은 인간을 대신하는 인조 노동자를 만드는 공장을 다룬다. 카렐은 처음 이 존재들을 ‘라보리(labori)’라 부르려 했으나, 그의 형 요세프 차페크(Josef Čapek)이 ‘로봇’이라는 표현을 제안했다.

그 선택은 역사적 전환점이 됐다. 연극의 대성공과 함께, ‘로봇’은 더 이상 농민의 강제노동을 뜻하지 않게 되었다. 이제 ‘로봇’은 인간을 대신하는 인조 존재, 즉 기계 혹은 생명공학적 피조물을 상징했다.

이후 ‘로봇’이라는 단어는 전 세계 언어로 확산됐고, 기술 발전과 함께 점차 기계적 존재 일반을 포괄하는 표현으로 자리 잡았다. 오늘날 ‘로봇’이라는 단어 뒤에는 여전히 인간 노동, 강제성, 대체의 의미가 잠재해 있다.

강제노동에서 인공지능까지

로봇의 어원은 단순한 언어의 진화가 아니다. 농민의 땀과 억압, 계약서의 이빨 자국, 그리고 미래를 상상한 극작가의 선택이 만들어낸 복합적인 역사다. 강제노동의 상징이던 ‘로봇’이 오늘날 인공지능과 자동화의 최전선에 선 것은 언어와 기술이 얽히며 시간 속에서 반복되는 아이러니라 할 수 있다.