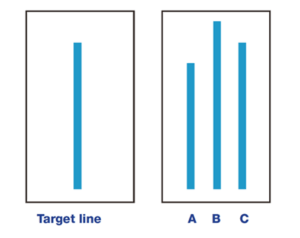

애쉬의 동조 실험— 선(line) 비교 과제

By Saul McLeod, CC BY 3.0, wikimedia commons.

눈앞의 사실이 명확할 때조차, 사람은 종종 자신의 판단보다 집단의 의견을 따른다. 이 놀라운 경향을 가장 인상적으로 드러낸 연구가 1951년 미국 심리학자 솔로몬 애쉬(Solomon Asch)가 수행한 유명한 동조 실험(conformity experiment)이다.

눈으로 본 것을 부정하는 실험

애쉬는 총123명의 피험자를 대상으로, 연기자 7명과 피험자 1명으로 구성된 그룹 실험을 설계했다. 피험자는 세 개의 선 중 기준선(Target line)과 길이가 같은 선을 고르는 단순한 시각 판단 과제를 수행했으며, 나머지 7명 연기자들은 모두 오답을 말하도록 사전에 지시받았다. 피험자는 항상 마지막 순서로 대답했다.

실험이 진행되자, 연기자들이 차례로 똑같은 오답을 말할 때 대부분의 피험자는 잠시 망설이다가 결국 집단의 오답에 동조했다.

실험 결과

- 전체 응답 중 약 32%가 다수의 오답에 동조했고,

- 피험자의 약 75%는 실험 중 한 번 이상 동조했다.

- 반면, 약 25%의 피험자는 끝까지 독립적인 판단을 유지했다.

즉, 사람들은 정답을 알고 있음에도, 집단에서 고립되는 불안 때문에 사실보다 사회적 조화를 선택했다.

다수를 따르는 심리

이 현상은 단순한 ‘남 따라 하기’가 아니다. 그 배경에는 두 가지 심리적 메커니즘이 작동한다.

- 사회적 압력 (Normative Influence)

인간은 사회적 존재다. 우리는 집단 속에서 인정받고, 소속되길 원한다. 따라서 명백히 틀린 의견이라 해도, 그에 반대함으로써 고립되거나 비판받는 위험을 회피하려는 경향이 있다. 진실보다 관계의 안정을 선택하는 것이다.

- 인지적 불안 (Cognitive Dissonance)

다수의 의견과 자신의 판단이 충돌할 때, 사람은 심리적 불편함(인지 부조화)을 느낀다. “혹시 내가 틀린 걸까?” 하는 불확실성이 생기면, 이 불안을 줄이기 위해 스스로의 판단을 수정하거나 침묵하게 된다.

결국, 동조는 단순한 복종이 아니라 심리적 안정과 사회적 수용을 동시에 확보하려는 복합적 행동이다.

집단 속의 나, 그리고 판단의 독립성

애쉬의 실험은 “나는 정말 내 판단을 따르고 있는가, 아니면 다수의 시선을 따르고 있는가?”라는 불편한 질문을 던진다.

현대 사회에서 이 문제는 더욱 중요하다. SNS의 ‘좋아요’ 수, 여론의 방향, 조직의 암묵적 규범 속에서 우리는 여전히 다수의 의견을 눈치보고, 때로는 그것이 진실이라고 믿어버린다.

결론: 옳음보다 소속을 택하는 인간

애쉬의 동조 실험은 인간이 사실보다 관계를 중시하는 존재임을 보여준다. 우리가 다수에 동조할 때, 그것은 나약함이 아니라 사회적 생존 전략일 수도 있다.

하지만 진실을 보기 위해서 때로는 그 본능을 멈추고 자신의 판단을 신뢰할 용기가 필요하다. 진실은 다수가 아니라, 스스로의 눈으로 확인해야 한다.

참고:

Asch, S. E. (1951). Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgments. In H. Guetzkow (Ed.), Groups, Leadership and Men (pp. 222–236).